Publié le

samedi, 13 février 2016 dans

AgricultureJ’ai, dans un texte précédent*, indiqué l’importance de la révolte actuelle de la paysannerie. Mais sans entrer dans les questions de fond qui la sous-tendent. C’est quelques propositions à ce sujet que je voudrais faire, en particulier à partir de mon expérience de chercheur à l’INRA et de mes nombreux voyages.

- http://alternatifs81.fr/?p=17043

Philippe ZARIFIAN

1. La question agraire et agricole dans la tradition socialiste.

1. La question agraire et agricole dans la tradition socialiste.

Dès le départ, c’est-à-dire dès la création du premier grand parti politique se référant explicitement au socialisme d’inspiration marxiste, le parti social-démocrate allemand, à la fin du 19ème siècle, la vision industrialiste de l’agriculture a été clairement privilégiée. On trouve cette conception pleinement développée et argumentée dans le livre de Karl Kautsky, publié en 1899, et intitulé « La question agraire. Etude sur les tendances de l’agriculture moderne ». Kautsky pose l’industrialisation de l’agriculture et la prolétarisation des paysans comme inévitable, base à partir de laquelle une option socialiste pourra être posée : « Une chose est certaine. Dans un grand nombre de domaines, la production agricole a été transformée en production industrielle; dans beaucoup d’autres domaines, cette transformation est prochaine; nul domaine de l’activité agricole n’est entièrement assuré contre cette prise de possession ».

L’agriculture moderne est mal partie… Il a existé et existe toujours une erreur théorique. Peu importe de savoir si cette « erreur » était en réalité commandée par des intérêts de classe, et donc volontaire, ou pas. La théorie a elle-même ses propres exigences de vérité.

Considérer la terre, son rapport aux plantes et aux animaux comme à des matières premières, assimilables à celles qu’exploite l’industrie, et considérer le paysan comme l’équivalent d’un ouvrier représentent une même erreur. C’est tout simplement faux.

D’une part, le processus de production agricole est qualitativement différent du processus industriel : nous n’avons pas affaires à des ouvriers transformant de la matière, mais à une production assurée par la rencontre entre des plantes, potentiellement aptes à se transformer et se développer (à partir d’une graine par exemple) et une terre et un climat favorables à une telle croissance. L’être humain n’intervient pas directement dans le cœur du processus de production. Ce n’est pas, quel que soit son statut juridique, un ouvrier. Son rôle est de préparer, créer et maintenir les conditions favorables à cette production naturelle (par la nature). Et de l’achever (coupe, entreposage, expédition, etc.).

L’immense erreur de l’agriculture industrialiste a été et est toujours d’ignorer cette vérité de base et d’avoir développé des processus artificiels qui appauvrissent et finissent par détruire ces processus foncièrement naturels. Il en est de même, et de façon encore plus flagrante, pour l’élevage : ce n’est pas l’agriculteur qui produit du lait ou de la viande. C’est bel et bien l’animal, donc un être de nature. J’ai eu la chance, au Brésil, de pénétrer dans une forêt primaire: j’ai été frappé par la densité et l’intensité des processus qui s’y jouaient.

L’agriculteur peut agir sur le rendement de la vache, sur le caractère de la viande (par croisement d’espèces par exemple), etc., mais il n’est jamais au coeur de l’acte de production. En faisant des paysans des « exploitants agricoles » ou des « ouvriers agricoles » (selon leur statut juridique), on a totalement faussé le regard qu’il fallait porter sur leur travail, et, pris dans les mailles d’une agriculture industrialiste, les agriculteurs ont eux-mêmes détourné et dégradé leur propre regard, leurs manières de travailler, souvent à contrecœur.

Il a peut être fallu un siècle pour s’en apercevoir, mais le résultat est là : l’agriculture (capitaliste) industrialiste nous plonge tous dans un devenir catastrophique (le mot n’est pas exagéré). En effet, aux dégâts propres à l’agriculture capitaliste industrialiste s’ajoutent les effets de la crise écologique globale, et en particulier du dérèglement climatique.

Citons un certain nombre des conséquences négatives actuelles :

– des millions de personnes, d’ores et déjà aux prises avec la famine et la mort. Outre des causes proprement politiques et sociales (des guerres en particulier), l’ampleur prise par ces famines est liée à la rencontre, dans des lieux préalablement secs et peu fertiles (mais qui étaient déjà connus comme tels avant), entre les effets du dérèglement climatique mondial et l’accaparement des meilleures terres par une agriculture industrialiste d’exportation, aux mains d’une petite minorité. Ce problème est majeur : ce n’est pas demain qu’une partie de l’humanité meurt. C’est aujourd’hui !

– dans le même sens, l’essor d’une grande agriculture d’exportation spécialisée, épuisant les terres les plus riches, dans des pays où l’autosuffisance alimentaire n’est pas assurée, et de loin pas !!! Ce sont là des choix politiques particulièrement négatifs, dans les pays où sévissent, à large échelle, la sous-alimentation et la pauvreté.

– le développement des « sans terre », phénomène nettement plus étendu qu’on ne le croit. Dans les pays du Sud, ces « sans terre » sont constitués de petits paysans, qui avaient commencé à cultiver la terre, mais chassés par les grands propriétaires, qui, non contents de posséder de grandes exploitations, constituent, de manière parfaitement légale (mais avec l’appui de milices privées), des vastes réserves, soit pour une extension future de leurs exploitations, soit pour spéculer sur d’éventuelles réserves en ressources minérales, énergétiques ou arboricoles. Au Brésil, le mouvement social des « sem terras » a su se constituer et se battre, mais sans trouver un réel soutien de la part du gouvernement. Ce phénomène est plus vaste qu’il n’y paraît, car dans nos pays, pays dit du Nord, une partie du phénomène de l’exode rural a été alimentée par d’anciens paysans, qui seraient restés sur leurs terres, si les conditions de survie économique et d’accès à la propriété de la terre, ne les avaient pas « jetés sur les routes ».

– La montée de l’endettement des agriculteurs. C’est un phénomène particulièrement frappant dans le cas français : l’acceptation, en partie forcée, d’une agriculture industrialiste a obligé une large partie d’agriculteurs familiaux, voire de ceux qui se sont regroupés en coopératives, à s’endetter pour l’achat des machines, l’achat des aliments pour animaux ou des engrais chimiques, l’éventuel agrandissement de la propriété, etc., tous phénomènes qui, confrontés aux aléas des prix des produits agricoles, a provoqué et provoque toujours en endettement important, donc une sorte de cercle vicieux dans lequel les agriculteurs se trouvent enfermés. Outre les phénomènes de nationalisme exacerbé que cela peut engendrer, outre le sentiment malsain de vivre comme des assistés de la PAC, c’est tout simplement l’une des causes qui provoque la fuite devant l’activité agricole et accentue la désertification des campagnes.

– L’épuisement des sols, du fait d’une agriculture intensive, de la course aux rendements, mais aussi, de manière encore plus profonde, de la logique industrialiste. Compenser cet épuisement par un recours croissant à des engrais chimiques provoque les conséquences que l’on sait. C’est l’aspect sur lequel l’agriculture biologique s’est concentrée et avec raison, mais ce n’est qu’un aspect parmi d’autres. – Une réduction permanente de la biodiversité. Elle n’affecte pas que les formes de vie les plus visibles. Elle touche la diversité des micro-organismes et des insectes, éléments essentiels pour le développement des plantes. Elle affecte la diversité des types de plantes et d’animaux. Et, en définitive, détruit des écosystèmes, des chaînes interdépendantes de vie, qui touche, en négatif, les possibilités actuelles et futures de développement des élevages et des cultures. Ainsi que l’esthétique des paysages et des lieux de vie.

– Dans des pays comme la France ou les Etats-Unis, des processus, qui s’auto-entretiennent, de surproduction et de surconsommation. L’une favorise l’autre, sans en être la seule cause bien entendu.

Cela se marque au niveau de la santé des « consommateurs » : obésité, mal bouffe (il n’y a pas que MacDo qui soit en cause !), abus d’aliments ou de boissons, dont le caractère nocif pour la santé peut se révéler, campagnes de publicité périodiques faites dans les grandes surfaces pour écouler en grande quantité tel ou tel type de produit, effets d’imitation de la part des « consommateurs », associés souvent à une perte de culture culinaire et à une absence de culture en matière de diététique, etc.

– Perte de la qualité gustative des aliments. Ce n’est pas qu’un détail :  standardisation des produits et production industrielle vont de pair avec une homogénéisation du goût et une perte de la qualité et la diversité gustatives des produits. C’est un élément du plaisir de vivre qui se détériore. Ne prenons qu’un exemple : qui se rappelle encore ou a accès à la consommation de yogourts savoureux ? Les yogourts offerts aujourd’hui par les grandes marques sont sans saveur et doivent, pour se vendre, être associés d’autres ingrédients, en particulier des goûts de fruit ou de vanille, produits en partie par des procédés chimiques…

standardisation des produits et production industrielle vont de pair avec une homogénéisation du goût et une perte de la qualité et la diversité gustatives des produits. C’est un élément du plaisir de vivre qui se détériore. Ne prenons qu’un exemple : qui se rappelle encore ou a accès à la consommation de yogourts savoureux ? Les yogourts offerts aujourd’hui par les grandes marques sont sans saveur et doivent, pour se vendre, être associés d’autres ingrédients, en particulier des goûts de fruit ou de vanille, produits en partie par des procédés chimiques…

– Guerres commerciales incessantes sur les marchés mondiaux, dont on trouve l’expression dans les cycles de négociations, sans cesse en échec, qui marquent l’Organisation Mondiale du Commerce. – Etc. Le domaine de l’élevage englobe d’autres facteurs. Nous n’allons pas les détailler.

La conséquence globale selon nous, en est claire : il faut rompre avec cette approche et cette politique industrialistes -capitalistes relatives à l’agriculture. Et il y a, là, comme dans tous les phénomènes qui touchent à l’écologie, urgence.

2. Propositions pour une agriculture écologique.

L’existence, désormais reconnue officiellement, et contrôlées sous forme de normes, d’une agriculture biologique, marque sans aucun doute un progrès. Mais limité : avant tout centrée sur le caractère naturel des produits utilisés dans la culture ou l’élevage, cette agriculture n’est, de loin pas, une réponse à l’ensemble des problèmes que nous avons soulevés.

Dans les critiques que nous avons faites dans les parties précédentes de ce texte, quelques éléments d’alternative ont été posés. Nous voulons maintenant les développer de manière systématique.

1) Il faut d’entrée de jeu changer de paradigme, ou, si l’on préfère, de manière de penser l’agriculture. L’agriculture opère sur du vivant. Elle opère sur des processus qui relèvent de ce vivant, qui relèvent directement des potentialités que la nature recèle en elle-même. Avec l’agriculture, nous sommes placés immédiatement au cœur de la question écologique : celle des rapports cognitifs, sensibles et pratiques que les humains entretiennent avec les processus et propensions de la nature, et qui plus est, dans ce cas précis, dans le règne du vivant. Au sein de ce rapport, les humains qui, à un titre ou un autre, interviennent dans le domaine agricole doivent avoir une vision précise de leur rôle : ce ne sont pas eux qui sont situés au cœur de la production. Cette dernière est le produit de l’action dynamique de la nature sur elle-même.

Par contre, les humains ont un rôle fondamental à jouer pour orienter, préparer, créer les conditions les plus favorables possibles à cette action de la nature, pour en rapporter les effets positifs dans la vie sociale et individuelle proprement humaine. En bref : l’agriculture traite d’une alliance entre hommes et processus naturels, et c’est cette alliance qu’il convient de penser, avec une rupture radicale d’avec le paradigme industrialo-capitaliste (centré sur l’exploitation intensive de la nature réduite au statut d’une simple matière première ou d’une simple ressource).

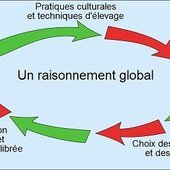

2) Une agriculture écologique fait se rencontrer et interagir quatre grandes composantes :

a. Le savoir endogène et local de la paysannerie, transmis au sein de milieux familiaux et sociaux, de communautés. C’est volontairement que nous reprenons ici le terme de « paysannerie » : bien que, sous l’effet de l’industrialisme et de l’urbanisation, le mot « paysan » ait été dévalorisé, synonyme d’un être mal dégrossi, pré-moderne, il a en réalité une signification précise et riche. Un paysan, c’est l’habitant d’un « pays », d’un terroir local, avec la singularité de sa terre, de son climat, de son milieu social, de sa culture, et, disons le, de ses traditions. Il est, de ce fait, souvent par héritage d’un nombre élevé de générations, le détenteur d’un savoir agricole irremplaçable, que nous qualifions d’endogène, car il est interne à un milieu social local. Et ce savoir est irremplaçable, car fruit de l’expérience, d’un très grand nombre d’épreuves pratiques et de réajustements, il est situé au plus prêt des processus naturels qu’ils rencontrent et prend en charge, sous sa responsabilité. C’est un savoir subtil, fin, ajusté, tout à fait à l’inverse de l’image dévalorisante que l’on a voulu donner des paysans. Entendons bien : peu nous importe que l’on parle de « paysans » ou d' »agriculteurs » : c’est aux personnes concernées de choisir le terme qui les désigne socialement. Mais nous le reprenons ici pour mieux signifier l’importance de cette première composante.

a. Le savoir endogène et local de la paysannerie, transmis au sein de milieux familiaux et sociaux, de communautés. C’est volontairement que nous reprenons ici le terme de « paysannerie » : bien que, sous l’effet de l’industrialisme et de l’urbanisation, le mot « paysan » ait été dévalorisé, synonyme d’un être mal dégrossi, pré-moderne, il a en réalité une signification précise et riche. Un paysan, c’est l’habitant d’un « pays », d’un terroir local, avec la singularité de sa terre, de son climat, de son milieu social, de sa culture, et, disons le, de ses traditions. Il est, de ce fait, souvent par héritage d’un nombre élevé de générations, le détenteur d’un savoir agricole irremplaçable, que nous qualifions d’endogène, car il est interne à un milieu social local. Et ce savoir est irremplaçable, car fruit de l’expérience, d’un très grand nombre d’épreuves pratiques et de réajustements, il est situé au plus prêt des processus naturels qu’ils rencontrent et prend en charge, sous sa responsabilité. C’est un savoir subtil, fin, ajusté, tout à fait à l’inverse de l’image dévalorisante que l’on a voulu donner des paysans. Entendons bien : peu nous importe que l’on parle de « paysans » ou d' »agriculteurs » : c’est aux personnes concernées de choisir le terme qui les désigne socialement. Mais nous le reprenons ici pour mieux signifier l’importance de cette première composante.

Insistons sur la dimension locale de ce savoir endogène. Cela ne veut pas dire qu’il soit uniquement local. Mais cela signifie qu’il se singularise, et donc acquiert sa complète pertinence, au plan local. Par exemple; si tous les viticulteurs partagent des savoirs communs, il n’empêche que tel cru, sur telle parcelle de terre, dépend d’interventions humaines, de manière de traiter la vigne, de soins, de gestes professionnels qui ont une dimension purement locale.

Il importe de souligner deux aspects immédiatement complémentaires : un savoir endogène n’est pas figé. Il évolue en permanence, au contact avec des changements (de la terre, du climat, etc;). Il est capable de réaliser ce qu’il a toujours fait : transformer des traditions en innovations, lorsque l’environnement le nécessite. Et il le fait d’autant plus facilement que, inséré dans un milieu social, collectif, il peut se confronter aux avis et expériences des autres. Ensuite : il ne s’agit en aucun cas, d’être passéiste ou anti-scientifique : les savoirs techniques et scientifiques – ceux par exemple, développés en France par l’INRA – ont pleinement leur place.

On n’en saura jamais assez sur les processus naturels et leurs mutations. Mais à une condition qu’il faut absolument respecter : ces savoirs exogènes ne doivent intervenir et agir que par l’intermédiaire des savoirs endogènes. Ils ne peuvent en aucun cas les remplacer. Ils doivent les enrichir, les élargir. En clair, il faut que soit montée une association, une coopération entre agriculteurs d’un côté, techniciens et scientifique de l’autre, dans laquelle il soit reconnu que les acteurs de premier plan restent les agriculteurs (ou mieux dit : la paysannerie).

b. La seconde grande composante est faite des écosystèmes qui abritent et font que les processus naturels peuvent avoir lieu, se reproduire et évoluer. Ceci est aussi bien vrai pour la culture que pour l’élevage. Par écosystème, nous entendons un ensemble d’interactions, fines et complexes, qui constituent l’unité dynamique entre un milieu (biotope) et les organismes vivants, animaux, végétaux et bactériens (biocénose) qui y vivent. C’est au sein de cette unité dynamique que le cœur de la production agricole a lieu.

Nous l’avons rapidement indiqué : les insectes et bactéries sont absolument indispensables à la culture des plantes. Dans la majorité des cas, on trouvera des interactions entre ces trois grands règnes du vivant que sont les animaux, les plantes et les bactéries. La terre, sa qualité, sa singularité, constitue ce milieu favorable (ou non) à cette production du vivant, qui nous servira d’aliments.

Les savoirs endogènes, enrichis et éclairés par les savoirs exogènes, s’associent à cette deuxième composante, de par les finesses des connaissances, des expériences, qui permettent, aux humains, d’intervenir de manière pertinente sur ces processus, sur cette production, en complet respect de sa singularité.

c. La troisième composante est proprement sociale : il s’agit de considérer que les « produits » d’une production agricole ne sont pas, à titre principal, des marchandises, mais des aliments et « mets » adaptés à notre propre complexion corporelle et psychologique, avec plusieurs dimensions : dimension de la santé, dimension du plaisir, dimension de l’échange social convivial, dimension symbolique. C’est là où les arts culinaires (tempérés peut être par certaines connaissances en diététique…!) peuvent être retrouvés, avec sobriété.

d. Enfin, la quatrième composante a trait au régime de propriété. Il nous semble qu’il ne faut, sur ce point, afficher aucun dogme, pour autant que ce régime de propriété favorise les combinaisons énoncées ci-dessus. Néanmoins, on peut dire que le salariat, soit direct (salarié agricole), soit indirect (quasi-fonctionnaire d’une ferme d’Etat ou quasi-esclave d’un grand domaine), est peu approprié à l’essor d’une agriculture écologique. C’est pourquoi propriété familiale et coopérative nous semblent être les meilleures, mais à condition de les intégrer dans une démocratie active, pour le moins locale, voire régionale, au sein de laquelle des discussions et échanges et une compréhension mutuelles pourraient être organisée entre agriculteurs d’un côté, habitants et bénéficiaires de ces mets et aliments de l’autre (avec un rôle d’associations éventuelles, pour la promotion et la connaissance de tel ou tel produit, de telle ou telle culture ou élevage, à définir et un appui des collectivités locales).

3) Reste bien entendu l’aspect économique.

Nous ne saurions prétendre, dans ce texte orienté sur l’écologie, traiter à fond de la dimension économique. Nous nous limiterons à deux aspects :

– quelle peut être la valeur, et donc indirectement le prix de vente, d’une production agricole écologique. On pourrait dire : il s’agit d’une valeur éthique. C’est vrai, mais c’est en même temps une pirouette. Nous poserons que la valeur ici engagée est une valeur de service , c’est-à-dire ce qu’apporte, en alimentation et en qualité de vie bonne, cette production, selon l’appréciation croisée qu’en font les producteurs (les agriculteurs) et les bénéficiaires.

Le prix de vente a une composante objective : il faut couvrir les frais que les agriculteurs engagent (avec ou non soutien d’une puissance publique), ainsi que le nécessaire pour qu’ils puissent assurer un niveau de vie décent. Mais il a aussi une composante intersubjective, qui, à sa manière, renvoie à la tradition du négoce : savoir débattre d’un prix, entre vendeurs et acheteurs, sur la base d’arguments.

frais que les agriculteurs engagent (avec ou non soutien d’une puissance publique), ainsi que le nécessaire pour qu’ils puissent assurer un niveau de vie décent. Mais il a aussi une composante intersubjective, qui, à sa manière, renvoie à la tradition du négoce : savoir débattre d’un prix, entre vendeurs et acheteurs, sur la base d’arguments.

Cette vieille tradition possède des qualités de souplesse, à notre avis, inégalées ! Et particulièrement bien adaptée à une production agricole dans laquelle gît une qualité du bien proposé impossible à objectiver totalement.

– Le second, qui demanderait un très long développement, relève de l’organisation des filières (de production, logistique, commercialisation…). Ici, il nous semble que la réglementation publique a un rôle irremplaçable à jouer pour équilibrer les rapports de force. Car, il faut le dire nettement, la puissance économique et financière des groupes qui contrôlent l’aval (industrie agro-alimentaire, grande distribution), voire l’amont (aliments pour animaux, etc;) est telle que les agriculteurs ne peuvent pas par eux-mêmes, même avec le soutien de populations locales jouer à jeu égal. C’est sur ce point précis qu’une réglementation et un contrôle publics sont absolument nécessaires.

1. La question agraire et agricole dans la tradition socialiste.

1. La question agraire et agricole dans la tradition socialiste.

Soyez le premier à poster un commentaire.